朝夕の涼しさに、やっと秋の気配を感じられ、少しホッとします。

万博も閉幕し、大阪の街も落ち着いたようにも思えます。

さて、リンの摂取について、再認識です。

リンの管理は栄養素の中で、もっとも重要です。

患者さんにとつて、血清リン濃度は高くても低くても予後にかかわってきます。次の3点に注意しましょう。

1食品中のリンの量を知っておきましょう。

タンパク質1グラムあたりには、約15グラムのリンが含まれています。

毎食での摂取たんぱく質が多くないか留意し、バランスの良い食事を心がけましょう。

2 リンは種類により、吸収率が違います。

植物性食品に含まれる有機 リンは、20~40%

動物性食品に含まれる有機 リンは、40~50%

加工食品などに食品添加物として含まれる無機リンは、90%以上

加工食品は、食べ過ぎないようにしましょう。

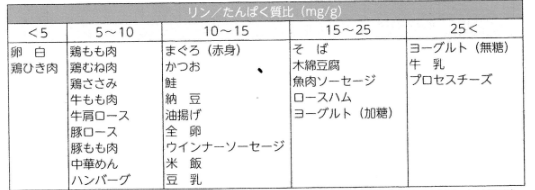

3 リンとたんぱく質比を知っておきましょう。

リンとタンパク質の比率ですが、食品によって違いがあります。

表を参考にリン/タンパク質比が、なるだけ10以下のものを選びましょう。食品選びや献立を考え、リンの摂取量を減らすことも可能です。

食品中のリン/たんぱく質比 (mg/g)(文献5より

(文部科学省科学技術・学術審議会資源調査分科会報告「日本食品標準成分表 2010」 より算出)

高リン血症だけではなく、リン濃度が低い場合も要注意です。

体重増加の原因が食事量が多いためと思い減食していたり、食欲がなくてしっかり食べれていなかったりの場合、リン濃度が低くなります。

低栄養に陥らないよう、しっかり食べてバランスの取れた食生活を送ってくださいね !